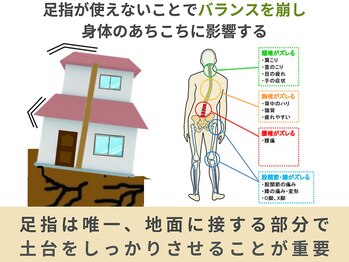

まず大前提として、痛みのある場所=原因とは限りません

「動かすと股関節が硬い、違和感がある」

「階段の登り降りで膝が痛い」

「歩いていると足裏が痛い」

そういった症状があると、ついその部分に原因があると思いがちですが、実は痛みが出ている場所は“結果”であることが多いのです。

例えば、骨盤のゆがみや背骨の動きの悪さが原因で、股関節や膝に負担が集中しているケース。あるいは足のアーチが崩れた結果として、膝や股関節に痛みが出ているケースもよく見られます。

体はすべてつながっています。

バランスが崩れたまま生活を続ければ、負担のかかる箇所に痛みとして現れるのは良くわかると思います。

その場しのぎの対処ではなく、“なぜそこに痛みが出たのか”という視点で体全体をみることが、根本的な改善への第一歩です。

今ある痛みをきっかけに、体の土台から見直してみませんか?

人生100年時代となっていく中で、健康寿命(死ぬまで自分のことは自分でする)を伸ばしていくことは社会全体の課題だと感じます。「膝が痛い人にはスクワットをする」というようなHow toではなく、それぞれ正しい知識と対策を解説していきたいと思います。

長引く捻挫の痛みは危険!?

TBS系の毎週日曜の朝7時からやっている【健康カプセル!ゲンキの時間】でねんざの放置は危険!という特集がされていましたが皆さん、見ましたでしょうか?

当サロンにくるお客様で「昔、大きな捻挫をしました」という方がとても多いです。

しかも、その捻挫した側と同じ膝や、股関節、腰などの痛みがある場合が多く見られます。

お客様自身は、「そんな前のケガが関係しているなんて思いませんでした。」という方が多いですが、ちゃんと適切な治療を受けた方はどのくらいいるのでしょうか?

当時の捻挫への治療は、しっかりしていたものが確立されておらず、だいたいが骨がくっつく期間をギプス固定して骨がくっついたら通院終了という場合がほとんどだったかと思います。

そうなると、その固定されていた期間で靭帯や筋肉は固まってしまい、適切に関節を動かせなくなってしまうのです。

テレビでも言っていましたが専門家のドクターが全身のバランスに影響を与えるとまで指摘してくれました!

私としてはとても嬉しい限りです(^^)

その足首の不安定さがどのように危険で、なぜ全身のバランスに影響を及ぼすのかを次章以降、順を追って紐解きます(^_^)

当サロンにくるお客様で「昔、大きな捻挫をしました」という方がとても多いです。

しかも、その捻挫した側と同じ膝や、股関節、腰などの痛みがある場合が多く見られます。

お客様自身は、「そんな前のケガが関係しているなんて思いませんでした。」という方が多いですが、ちゃんと適切な治療を受けた方はどのくらいいるのでしょうか?

当時の捻挫への治療は、しっかりしていたものが確立されておらず、だいたいが骨がくっつく期間をギプス固定して骨がくっついたら通院終了という場合がほとんどだったかと思います。

そうなると、その固定されていた期間で靭帯や筋肉は固まってしまい、適切に関節を動かせなくなってしまうのです。

テレビでも言っていましたが専門家のドクターが全身のバランスに影響を与えるとまで指摘してくれました!

私としてはとても嬉しい限りです(^^)

その足首の不安定さがどのように危険で、なぜ全身のバランスに影響を及ぼすのかを次章以降、順を追って紐解きます(^_^)

外反母趾の痛みと対策について

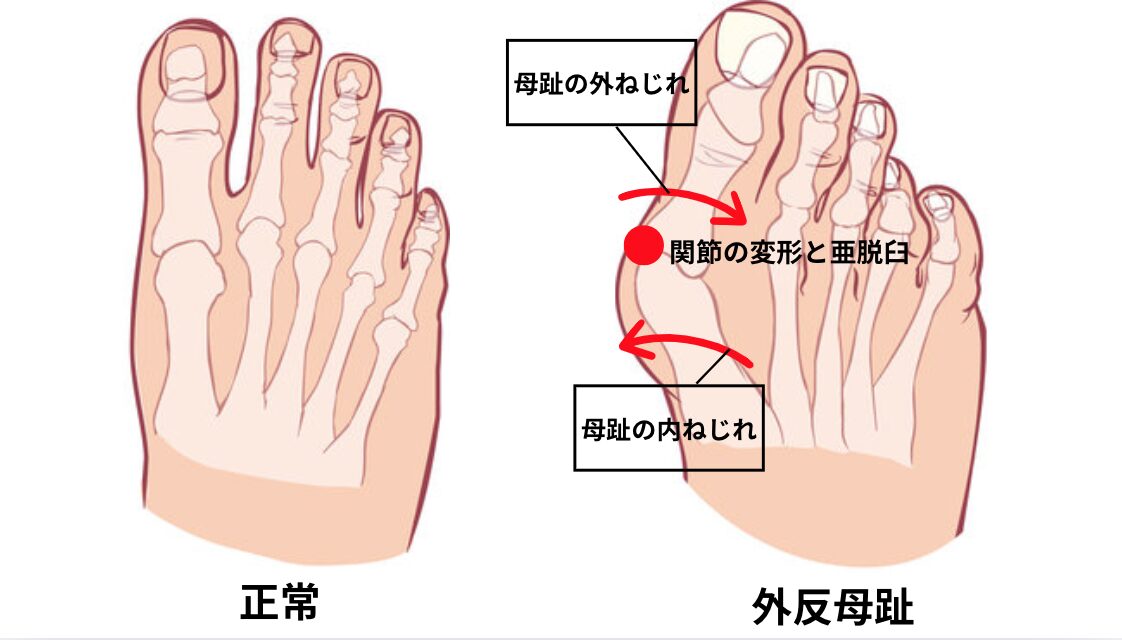

前述したように足首が不安定になることで起こるのが「外反母趾」です。

外反母趾の方に「昔、大きな捻挫をしたことありますか?」と聞くと「はい!」という回答を多く聞きます。

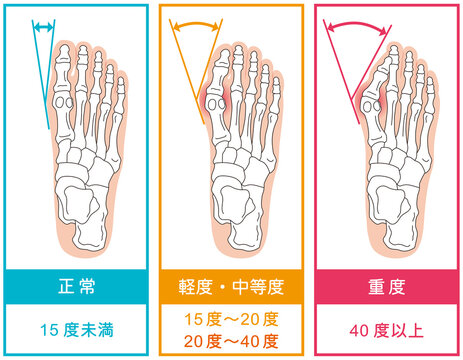

外反母趾は、足の親指が小指側へ曲がり、付け根の関節が突出してしまう状態です。この変形が重度になる程、靴との摩擦が生じ、炎症や腫れが起きて痛みが出ます。また、足のアーチが崩れることで体重のかかり方が偏り、関節や筋肉に余計な負担がかかるのも痛みの原因です。変形初期は痛みが伴いにくいため、「あれ?少し出っ張ってる?」くらいですが、放っておくと徐々に変形が進み、日常に支障がでてきます。40〜50代の女性は長年の歩行習慣や靴の影響で進行しやすく、放置すると変形が悪化するため、早めのケアが大切です。

外反母趾の方に「昔、大きな捻挫をしたことありますか?」と聞くと「はい!」という回答を多く聞きます。

外反母趾は、足の親指が小指側へ曲がり、付け根の関節が突出してしまう状態です。この変形が重度になる程、靴との摩擦が生じ、炎症や腫れが起きて痛みが出ます。また、足のアーチが崩れることで体重のかかり方が偏り、関節や筋肉に余計な負担がかかるのも痛みの原因です。変形初期は痛みが伴いにくいため、「あれ?少し出っ張ってる?」くらいですが、放っておくと徐々に変形が進み、日常に支障がでてきます。40〜50代の女性は長年の歩行習慣や靴の影響で進行しやすく、放置すると変形が悪化するため、早めのケアが大切です。

外反母趾の痛みについて

外反母趾の痛みは、単なる「骨の出っ張り」だけでなく、関節や周囲組織に炎症が起きている場合に強くなります。

炎症の重症度の症状と医療機機関受診目安です。

炎症が疑われるサイン

•親指の付け根が赤く腫れている

•熱をもったようにじんじんする

•靴に当たらなくても痛む

医療機関を受診した方がよいケース

•強い痛みで歩行に支障がある

•安静や靴の工夫をしても改善しない

•親指を庇って他の部位が痛くなってきた

このような症状が出ている場合は、変形(亜脱臼)が進行してきている可能性が高いため、医療機関の受診を進める場合があるかもしれません。

炎症の重症度の症状と医療機機関受診目安です。

炎症が疑われるサイン

•親指の付け根が赤く腫れている

•熱をもったようにじんじんする

•靴に当たらなくても痛む

医療機関を受診した方がよいケース

•強い痛みで歩行に支障がある

•安静や靴の工夫をしても改善しない

•親指を庇って他の部位が痛くなってきた

このような症状が出ている場合は、変形(亜脱臼)が進行してきている可能性が高いため、医療機関の受診を進める場合があるかもしれません。

外反母趾対策① 靴の選び方と工夫

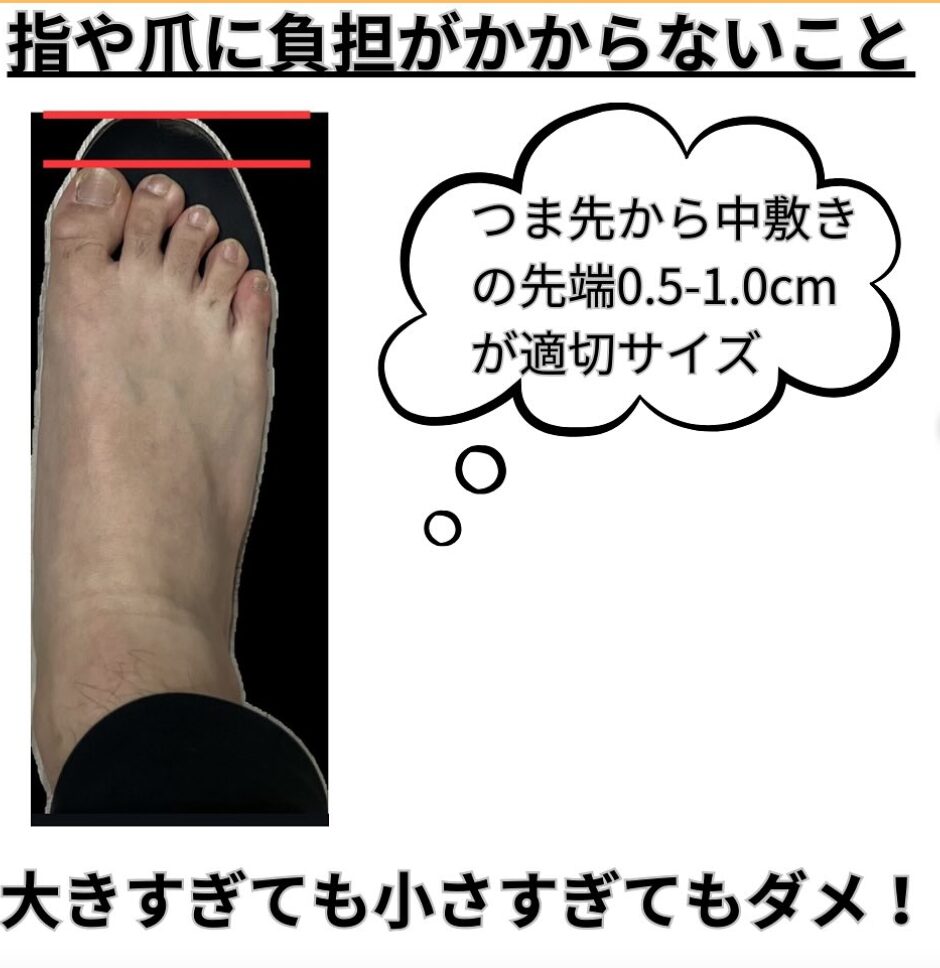

1. つま先に余裕のある靴を選ぶ

外反母趾の方は、親指の付け根が外に出ているため、つま先が細い靴は圧迫の原因になります。

•足幅や足囲を測定し、足幅に合った靴を選ぶ

•つま先には余裕があるようなサイズを選ぶ(捨て寸を考慮したサイズ)

•靴を購入するときは、夕方(足がむくんでいる時間帯)に試し履きするのがおすすめ(足がもっとも大きいサイズに合わせる)

2. ヒールは低めで安定感を重視

ヒールが高い靴は、体重が前方に集中し、親指の付け根に大きな負担をかけます。

•ヒールは3cm以内を目安に(6cm以上から体重が前に行きやすい)

•ヒールカウンターを押して、かかとが安定している靴を選ぶと歩きやすい

外反母趾は「靴選び」が悪化の大きな原因の一つです。

毎日履く靴を見直すことで、痛みの軽減だけでなく、進行を防ぐことにも繋がります!

「歩くたびに痛い」「靴が足に合わない」などの悩みがある方は外反母趾でなくても一度、靴選びを見直してみてください。

必要であれば、いつでもご相談くださいね(^^)

外反母趾の方は、親指の付け根が外に出ているため、つま先が細い靴は圧迫の原因になります。

•足幅や足囲を測定し、足幅に合った靴を選ぶ

•つま先には余裕があるようなサイズを選ぶ(捨て寸を考慮したサイズ)

•靴を購入するときは、夕方(足がむくんでいる時間帯)に試し履きするのがおすすめ(足がもっとも大きいサイズに合わせる)

2. ヒールは低めで安定感を重視

ヒールが高い靴は、体重が前方に集中し、親指の付け根に大きな負担をかけます。

•ヒールは3cm以内を目安に(6cm以上から体重が前に行きやすい)

•ヒールカウンターを押して、かかとが安定している靴を選ぶと歩きやすい

外反母趾は「靴選び」が悪化の大きな原因の一つです。

毎日履く靴を見直すことで、痛みの軽減だけでなく、進行を防ぐことにも繋がります!

「歩くたびに痛い」「靴が足に合わない」などの悩みがある方は外反母趾でなくても一度、靴選びを見直してみてください。

必要であれば、いつでもご相談くださいね(^^)

外反母趾対策② 足の指の筋肉を鍛えるのはNG!

前の項で話したように多くの方が「外反母趾はヒールなどの靴のせい」と思いがちですが、実は“足の指を使いすぎている”ことが原因になるケースもあります。

姿勢や歩いている癖などにより、親指の付け根の関節に過剰な力がかかり、少しずつ骨の向きが変わってしまうのです。たとえば、立ち仕事で長時間立っている人や、営業などでたくさん外を歩く機会が多くある人は特に要注意です。

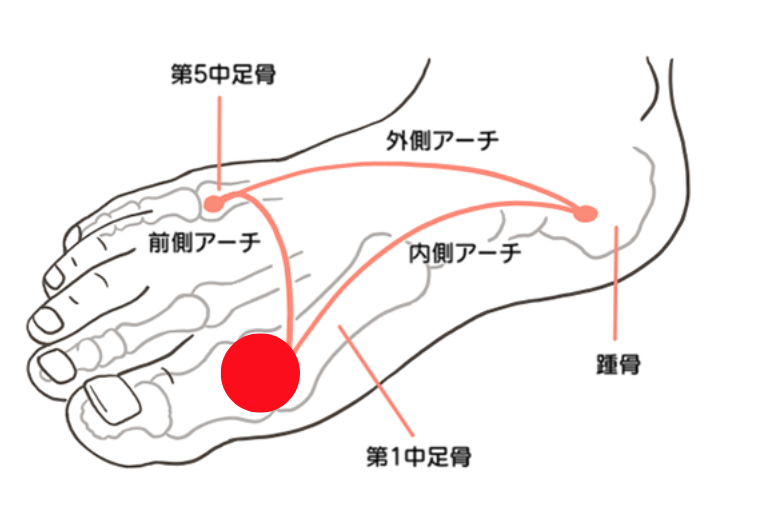

本来、足は「かかと・小指側・親指の付け根」の3点で体重を支えるのが理想的ですが、姿勢や怪我でバランスが崩れるとそのバランスが崩れ、親指だけに負担が集中します。結果として、親指が外に曲がり、付け根が内側に出てくる――これが外反母趾の始まりです。

また、内側縦アーチの部分に負担が集中すると扁平足になっていってしまいます。

足の指を「使わないようにする」のではなく、「正しく使う」ことが大切です。

ただ、闇雲にスクワットなどの運動をして鍛えるのでは正しく使えているかはわかりません。

外反母趾は“使い方のくせ”から起こるもの。

あなたの足も、少し頑張りすぎているのかもしれません。

なので、まずは土踏まずのマッサージや竹踏みなどで頑張っている筋肉をほぐしましょう!

姿勢や歩いている癖などにより、親指の付け根の関節に過剰な力がかかり、少しずつ骨の向きが変わってしまうのです。たとえば、立ち仕事で長時間立っている人や、営業などでたくさん外を歩く機会が多くある人は特に要注意です。

本来、足は「かかと・小指側・親指の付け根」の3点で体重を支えるのが理想的ですが、姿勢や怪我でバランスが崩れるとそのバランスが崩れ、親指だけに負担が集中します。結果として、親指が外に曲がり、付け根が内側に出てくる――これが外反母趾の始まりです。

また、内側縦アーチの部分に負担が集中すると扁平足になっていってしまいます。

足の指を「使わないようにする」のではなく、「正しく使う」ことが大切です。

ただ、闇雲にスクワットなどの運動をして鍛えるのでは正しく使えているかはわかりません。

外反母趾は“使い方のくせ”から起こるもの。

あなたの足も、少し頑張りすぎているのかもしれません。

なので、まずは土踏まずのマッサージや竹踏みなどで頑張っている筋肉をほぐしましょう!

起こりやすい股関節痛の特徴

「歩くと股関節が痛い」「立ち上がるときに違和感がある」「なんか妙に片方だけ股関節が硬くなった」と感じることはありませんか?

40〜50代の女性や最近では30代にも増えてきている股関節の痛みは、加齢だけが原因ではなく、“動かし方のクセ”が関係していることが多いです。

たとえば、座る時間が長くて股関節まわりの筋肉が硬くなっていたり、立つ・歩くときに片足に体重をかけやすいなど、日常の“動かし方のクセ”による誤った小さな習慣が痛みを招きます。

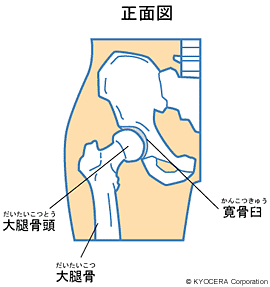

股関節は大腿骨頭と骨盤である寛骨臼という部位からなり、動き方に偏りが出てくると関節にかかる負担が増え、炎症や摩耗を起こしやすくなります。

また、その関節の周辺にある筋肉や靭帯の痛みや動かした際の挟み込みなどによる関節による痛みも考えられます。

まずは股関節を痛くて硬いからといっていきなりストレッチしてしまうのは危険。

どんな時に痛むのかをもう一度整理してみてください!

例えば、動かないでじっと座っているとき。階段を上り下りするとき。草取りや掃除などでしゃがみ込むときなどなど…

それぞれ痛みの出る動作によって対処法は異なります!

「年だから仕方ない」と思わずに、日常の姿勢や歩き方を少し見直すことが、これからの快適な歩行への第一歩。

股関節の痛みは、身体が「無理しているよ」と教えてくれているサインかもしれません。

40〜50代の女性や最近では30代にも増えてきている股関節の痛みは、加齢だけが原因ではなく、“動かし方のクセ”が関係していることが多いです。

たとえば、座る時間が長くて股関節まわりの筋肉が硬くなっていたり、立つ・歩くときに片足に体重をかけやすいなど、日常の“動かし方のクセ”による誤った小さな習慣が痛みを招きます。

股関節は大腿骨頭と骨盤である寛骨臼という部位からなり、動き方に偏りが出てくると関節にかかる負担が増え、炎症や摩耗を起こしやすくなります。

また、その関節の周辺にある筋肉や靭帯の痛みや動かした際の挟み込みなどによる関節による痛みも考えられます。

まずは股関節を痛くて硬いからといっていきなりストレッチしてしまうのは危険。

どんな時に痛むのかをもう一度整理してみてください!

例えば、動かないでじっと座っているとき。階段を上り下りするとき。草取りや掃除などでしゃがみ込むときなどなど…

それぞれ痛みの出る動作によって対処法は異なります!

「年だから仕方ない」と思わずに、日常の姿勢や歩き方を少し見直すことが、これからの快適な歩行への第一歩。

股関節の痛みは、身体が「無理しているよ」と教えてくれているサインかもしれません。

“股関節が硬い”は要注意! 早めに気づく変形性股関節症の兆し

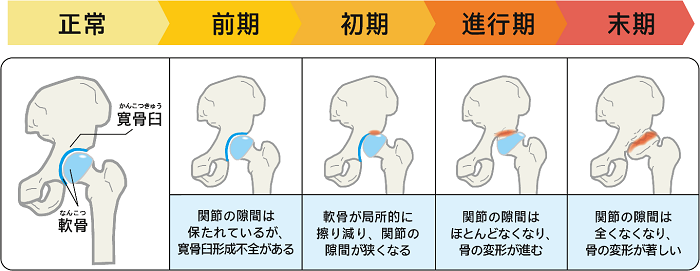

変形性股関節症は、姿勢や動作のクセによって股関節の軟骨がすり減ることで関節が変形し、痛みや可動域の制限が出る病気です。特に40〜50代以降の女性に多く、先天的に股関節の形が浅い「臼蓋形成不全(きゅうがいけいせいふぜん)」をもつ方が発症しやすいといわれています。

初期では立ち上がりや歩き始めに違和感を感じる程度ですが、進行すると歩行時の痛みや、靴下を履く・しゃがむといった動作が難しくなることもあります。痛みの原因は軟骨のすり減りだけでなく、骨の変形による負担が大きくなった筋肉の緊張や炎症も関係しています。

特にレントゲン検査により、進行期や末期の変形性股関節症の診断がつくと、医師による外科的処置が必要になってきます。

対策として股関節のストレッチや筋力トレーニングが推奨されていますが、独学でストレッチや筋トレしてしまうことはとても危険です。どのような時に痛みが増すのか。または痛みが軽減するかなどの股関節の症状を把握することが非常に大切です。どこが(股関節の前や奥など)、いつ(寝ていて、歩いていてなど)、どのように(鈍い痛み、鋭い痛み、ズキズキする痛みなど)痛むのかをしっかり整理した上で専門家に見せることをお勧めします。

また、痛みが強いときは無理に動かさず、整形外科で早めに相談をしてください。

早めの相談が股関節の悪化を防ぎ、守ることにも繋がります。

そうは言っても、やはり股関節を守るカギは、「痛みを我慢せず、こまめにケアすること」。日常の小さな意識と積み重ねが、股関節の負担を軽くしてくれます。

どこの整体行っても良くならない、リハビリ受けていても変わらない、リハビリの期限が切れてしまってどうして良いかわからない!などでお困りの方は気軽にご連絡ください(^^)

初期では立ち上がりや歩き始めに違和感を感じる程度ですが、進行すると歩行時の痛みや、靴下を履く・しゃがむといった動作が難しくなることもあります。痛みの原因は軟骨のすり減りだけでなく、骨の変形による負担が大きくなった筋肉の緊張や炎症も関係しています。

特にレントゲン検査により、進行期や末期の変形性股関節症の診断がつくと、医師による外科的処置が必要になってきます。

対策として股関節のストレッチや筋力トレーニングが推奨されていますが、独学でストレッチや筋トレしてしまうことはとても危険です。どのような時に痛みが増すのか。または痛みが軽減するかなどの股関節の症状を把握することが非常に大切です。どこが(股関節の前や奥など)、いつ(寝ていて、歩いていてなど)、どのように(鈍い痛み、鋭い痛み、ズキズキする痛みなど)痛むのかをしっかり整理した上で専門家に見せることをお勧めします。

また、痛みが強いときは無理に動かさず、整形外科で早めに相談をしてください。

早めの相談が股関節の悪化を防ぎ、守ることにも繋がります。

そうは言っても、やはり股関節を守るカギは、「痛みを我慢せず、こまめにケアすること」。日常の小さな意識と積み重ねが、股関節の負担を軽くしてくれます。

どこの整体行っても良くならない、リハビリ受けていても変わらない、リハビリの期限が切れてしまってどうして良いかわからない!などでお困りの方は気軽にご連絡ください(^^)

レントゲンには映らない!?股関節炎の正体

私の整体にいらっしゃる方で一番多いのは筋肉が炎症している場合の方々です。

部活をしている学生や、身体を動かすことが好きな方に多くみられる印象です。

本人は股関節に痛みがあるのにレントゲンでは骨しか映らないので異常は見当たりません。

病院では、検査で異常がない場合、無理をせずに痛みが落ち着くまで安静を指示されます。

股関節の周りには、お尻や太もも、骨盤を支えるたくさんの筋肉があります。これらの筋肉は、歩く・立つ・しゃがむなど、日常のあらゆる動作で働いています。

ところが、同じ姿勢が長く続いたり、無理な動きが重なると、筋肉に疲労や緊張が蓄積し、微細な傷ができることがあります。これが「炎症」です。炎症が起こると、筋肉やその周囲の組織が腫れたり、血流が悪くなったりして、痛みや熱っぽさ、動かしたときの違和感を感じるようになります。

特に大殿筋(だいでんきん)中殿筋(ちゅうでんきん)や腸腰筋(ちょうようきん)といった股関節を動かす大きな筋肉が炎症を起こすと、「股関節が痛い」と感じますが、実際は関節そのものではなく、筋肉が原因のことも多いです。

第一選択としては、まず無理に動かさず、炎症を落ち着かせることですが、また動き始めると痛みが再燃してしまうケースがほとんどです。

なぜならば、姿勢や動きの癖を改善させて、股関節の周囲の筋肉にかかっている負担を変えなければ、動くたびに同じ筋肉に負担がかかり続けることになるからです。

丁寧に話を聞いて、姿勢や動き、生活習慣を見直すことでそれらの中に原因があることがほとんどです。

日常的に姿勢を整え、長時間の同じ姿勢を避けることこそが、根本改善と再発予防になります。

部活をしている学生や、身体を動かすことが好きな方に多くみられる印象です。

本人は股関節に痛みがあるのにレントゲンでは骨しか映らないので異常は見当たりません。

病院では、検査で異常がない場合、無理をせずに痛みが落ち着くまで安静を指示されます。

股関節の周りには、お尻や太もも、骨盤を支えるたくさんの筋肉があります。これらの筋肉は、歩く・立つ・しゃがむなど、日常のあらゆる動作で働いています。

ところが、同じ姿勢が長く続いたり、無理な動きが重なると、筋肉に疲労や緊張が蓄積し、微細な傷ができることがあります。これが「炎症」です。炎症が起こると、筋肉やその周囲の組織が腫れたり、血流が悪くなったりして、痛みや熱っぽさ、動かしたときの違和感を感じるようになります。

特に大殿筋(だいでんきん)中殿筋(ちゅうでんきん)や腸腰筋(ちょうようきん)といった股関節を動かす大きな筋肉が炎症を起こすと、「股関節が痛い」と感じますが、実際は関節そのものではなく、筋肉が原因のことも多いです。

第一選択としては、まず無理に動かさず、炎症を落ち着かせることですが、また動き始めると痛みが再燃してしまうケースがほとんどです。

なぜならば、姿勢や動きの癖を改善させて、股関節の周囲の筋肉にかかっている負担を変えなければ、動くたびに同じ筋肉に負担がかかり続けることになるからです。

丁寧に話を聞いて、姿勢や動き、生活習慣を見直すことでそれらの中に原因があることがほとんどです。

日常的に姿勢を整え、長時間の同じ姿勢を避けることこそが、根本改善と再発予防になります。